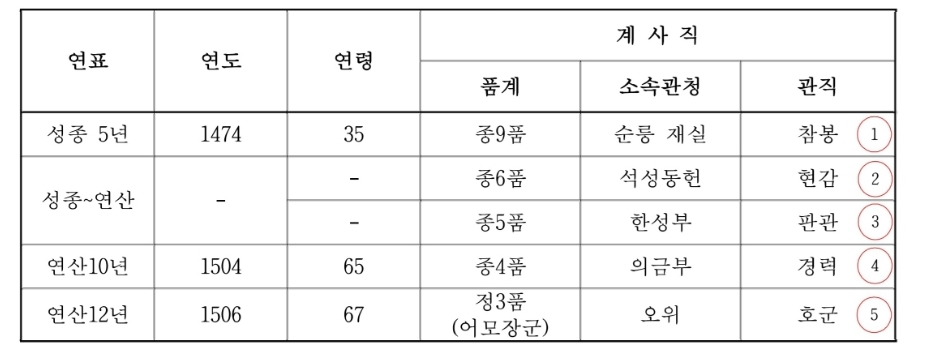

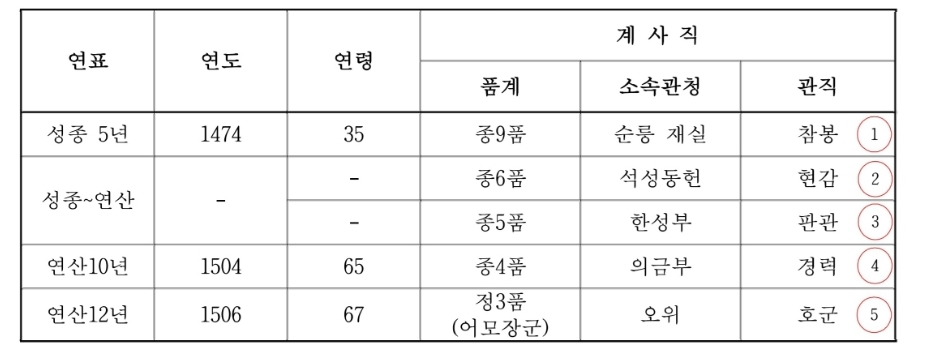

1. 순릉에서 참봉

파주에 위치한 순릉은 조선 9대 왕 성종의 정비인 공혜왕후의 능입니다. 파주 삼릉(파주 공순영릉)의 일부이며, 사적 제205호로 지정되어 있습니다.

'능참봉(陵參奉)'은 조선시대에 왕과 왕비의 무덤인 능(陵)을 관리하고 제사를 준비하던 벼슬을 말합니다.

조선시대 관직 중 가장 낮은 종9품에 속하는 '참봉'이라는 직책 중 왕릉 관리를 담당하는 사람들을 특별히 능참봉이라 불렀습니다. 품계는 낮았지만 왕릉을 지킨다는 상징성 때문에 중요한 자리로 여겨졌습니다.

능참봉의 역할

- 능 관리: 왕릉의 시설물과 주변 환경을 보호하고 관리하는 것이 주 업무였습니다. 특히, 능 주변의 나무를 훼손하는 행위를 감시하고 필요시 시설을 보수하기도 했습니다.

- 제사 준비: 왕릉에서 지내는 제사를 준비하고 의식을 담당했습니다.

- 보고 업무: 매일 능의 상태를 파악하여 예조(禮曹)에 보고하고, 예조는 다시 왕에게 보고했습니다.

능참봉은 2명이 한 조가 되어 보름씩 왕릉 옆에 있는 **재실(齋室)**에서 교대로 근무했습니다. "나이 칠십에 능참봉"이라는 속담이 있을 정도로 은퇴 후에도 봉사할 수 있는 자리였으며, 겸재 정선 같은 유명한 인물이 능참봉을 지내기도 했습니다.

현대에는 능참봉이라는 관직은 사라졌지만, 문화재청 산하의 왕릉관리소 직원들이 그 역할을 계승하고 있습니다. 또한, 왕릉이 있는 지역의 문중에서 왕릉을 관리하는 사람을 능참봉이라고 부르기도 합니다.

2. 석성동헌에서 석성현감

'석성현감'은 조선 시대에 **충청남도 부여군 석성현(石城縣)**을 다스리던 종6품의 지방관 직책을 말합니다. 여기서 '현감(縣監)'은 조선 시대에 작은 현(縣)의 수령을 일컫는 말이며, 석성현은 오늘날의 부여군 석성면과 논산시 성동면 일대에 해당합니다.

석성현의 역사적 배경

석성현은 백제 시대에는 **진악산현(珍惡山縣)**이라 불렸고, 통일신라 시대에는 석산(石山), 고려 시대에 들어서 **석성(石城)**으로 이름이 바뀌었습니다. 조선 태종 13년(1413년)에 감무(監務)를 현감으로 개칭하면서 석성현에도 현감이 파견되었습니다.

현감의 역할과 위상

- 지방관의 일종: 현감은 각 고을을 다스리던 지방관, 즉 **수령(守令)**의 한 명이었습니다. 수령은 왕을 대신해 행정, 사법, 군사권을 모두 행사하는 막중한 권한을 가졌습니다.

- 최하위 품계: 현감은 수령 직급 중에서 가장 낮은 종6품에 해당했습니다. 더 높은 품계로는 부윤(종2품), 대도호부사(정3품), 목사(정3품), 도호부사(종3품), 군수(종4품), 현령(종5품) 등이 있었습니다.

- 관할 구역: 현감이 다스리는 '현'은 가장 작은 행정 단위였습니다. 조선 시대에는 전국에 약 140개의 현감이 파견되었는데, 이는 지방 수령의 상당수를 차지하는 숫자였습니다.

현감의 유래

현감은 고려 시대의 지방관직인 **감무(監務)**에서 유래했습니다. 태종 13년(1413년)에 지방 제도가 개편되면서 감무를 현감으로 개칭하고, 현령과 함께 현의 수령으로 두게 되었습니다.

오늘날의 행정구역과 비교하면, 현령은 '군'의 책임자, 현감은 '면'의 책임자 정도로 생각할 수 있습니다.

3. 한성부에서 판관

'한성부 판관'은 조선시대 수도인 **한성부(漢城府)**에 소속된 관직을 의미합니다. 오늘날의 서울특별시청에 해당하는 한성부는 조선의 수도인 한양(지금의 서울)을 관할하는 중요한 관청이었습니다.

한성부 판관의 역할

한성부의 최고 책임자는 **정2품의 판윤(判尹)**으로, 지금의 서울특별시장과 같은 위상이었습니다. 판윤 아래에는 여러 관직이 있었는데, **판관(判官)**은 종5품의 벼슬로 한성부의 여러 행정 실무를 담당했습니다.

판관은 한성부의 상급 관원들을 보좌하며, 오늘날로 치면 과장급에 해당하는 실무 책임자라고 볼 수 있습니다. 한성부가 맡았던 업무는 다음과 같이 매우 다양했습니다.

- 호구(인구) 및 호적 관리: 서울에 거주하는 백성들의 인구 통계를 내고 호적을 관리하는 일

- 도시 관리: 주택, 건축, 토지, 산림, 도로, 교량, 하천 등의 관리 및 토목 공사

- 재정 및 치안: 세금 징수, 공공 재산 관리, 범죄 단속, 순찰 등

이처럼 한성부 판관은 단순히 행정 업무를 넘어, 수도 서울의 유지와 질서에 직접적으로 기여하는 중요한 역할을 수행했습니다.

4. 의금부에서 경력

의금부 경력은 조선시대 특별 사법기관인 의금부에 속한 관직 중 하나였습니다.

의금부와 경력의 역할

- 의금부(義禁府): 왕명을 받아 역적이나 중요한 사건을 수사하고 재판하는 왕 직속의 특별 수사 기관입니다. 일반적인 사법 업무는 형조에서 담당했지만, 의금부는 왕권 강화를 위해 주로 양반 관료나 왕실 관련 사건을 다루는 핵심 권력 기관이었어요.

- 경력(經歷): 의금부의 실무를 담당하는 종4품의 벼슬로, 오늘날로 치면 평검사나 수사관에 해당하는 직책이었습니다. 주로 죄인의 체포와 압송, 심문, 옥사(감옥) 관리 등 사법 행정 전반의 실무를 책임졌습니다.

시대에 따른 변화

- 경국대전(성종대): 의금부에는 종4품 경력과 종5품 **도사(都事)**를 합쳐 총 10명의 정원이 있었습니다. 이들은 모두 당하관(堂下官)으로, 의금부의 실무를 담당하는 핵심 인력이었죠.

- 속대전(영조대): 시대가 지나면서 경력이라는 관직은 사라지고, 그 역할은 종6품과 종8품의 도사가 담당하게 되었습니다.

따라서 '의금부 경력'이라는 관직은 조선 초기에 존재했으며, 의금부의 실무를 총괄하는 중요한 역할을 했다고 볼 수 있습니다.

5. 오위에서 호군(정3품 어모장군)

'오위 호군'은 조선시대 중앙군의 군사 조직인 **오위(五衛)**와 그 안에 속한 **호군(護軍)**이라는 관직을 함께 지칭하는 용어입니다.

오위(五衛)

- 조선 전기 중앙군의 핵심 군사 조직입니다.

- 태조 이성계의 친병을 바탕으로 만들어진 고려의 8위를 계승하고 개편하여, 세조 때에 오위 체제가 확립되었습니다.

- 오위는 다음과 같이 다섯 개의 부대로 구성되었습니다.

- 의흥위(義興衛): 중위(中衛)

- 용양위(龍驤衛): 좌위(左衛)

- 호분위(虎賁衛): 우위(右衛)

- 충좌위(忠佐衛): 전위(前衛)

- 충무위(忠武衛): 후위(後衛)

- 오위는 **오위도총부(五衛都摠府)**라는 최고 군령기관의 통제를 받았습니다.

- 하지만 임진왜란 이후 **오군영(五軍營)**이 설치되면서 오위는 유명무실해졌고, 실제 임무는 줄어들고 명목상의 관직만 남게 되었습니다.

호군(護軍)

- 호군은 오위에 속한 정4품 무관 관직입니다.

- 고려시대에는 '장군(將軍)'으로 불렸으나, 공민왕 때 호군으로 명칭이 바뀌었고, 조선 초기 잠시 '사마(司馬)'로 바뀌었다가 다시 호군으로 정해졌습니다.

- 호군은 상호군(정3품), 대호군(종3품)과 함께 궁궐 경비, 순찰, 수도 방위 등 다양한 군사 임무를 수행했습니다. 특히, 4대문 경비에 호군 1명이 반드시 입직해야 할 정도로 중요한 직책이었습니다.

- 조선 후기에는 오위가 제 역할을 하지 못하게 되면서 호군은 음서 출신이나 다른 관직을 겸임하는 이들에게 주어지는 **한직(閑職)**이 되기도 했습니다.

결론

'오위 호군'은 조선시대 중앙군인 오위에 소속된 정4품 무관인 호군을 뜻합니다. 이는 조선 초중기에는 국가의 중요 군사 업무를 담당하는 실직이었으나, 후기에는 점차 그 위상이 약화되어 명예직이나 한직으로 변모했습니다.

* 어모장군

'어모장군(禦侮將軍)'은 조선시대 무관(武官)의 품계 중 하나입니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

품계와 지위

- 정3품 당하관: 어모장군은 조선시대 무관 품계 중 정3품에 속하며, 그중에서도 당하관에 해당합니다. 같은 정3품 무관 품계인 **절충장군(折衝將軍)**이 당상관(堂上官)인 것과 구별됩니다.

- 당하관의 최고 품계: 당하관은 정3품 아래 품계부터 종9품까지를 아우르는 말로, 어모장군은 이 당하관 무관 품계 중 가장 높은 지위에 속했습니다. 때문에 동반(문관)의 당하관 최고 품계인 통훈대부(通訓大夫)와 함께 '계궁(階窮)'이라고도 불렸는데, 이는 더 이상 오를 품계가 없음을 뜻합니다.

- 아내의 작호: 어모장군의 아내에게는 **숙인(淑人)**이라는 작호가 주어졌습니다.

역사

- 명의 변경: 조선이 건국된 직후인 1392년(태조 1년)에는 '과의장군(果毅將軍)'이라 불렸습니다. 이 품계가 1466년(세조 12년)에 '어모장군'으로 이름이 바뀌어 『경국대전』에 수록되었고, 조선 후기까지 사용되었습니다.

- 주요 관직: 어모장군 품계를 가진 사람들은 오위(五衛)의 상호군(上護軍), 각 도의 병마절제사(兵馬節制使)나 수군절도사(水軍節度使), 선전관(宣傳官) 등 다양한 관직을 맡았습니다.

어모장군은 외적의 침입에 맞서 나라를 지키는 임무를 맡은 무관에게 주어지는 중요한 품계였습니다.