금병재 제단축문 해설

금병재 제단축문 해설

축문에는 육하원칙의 내용을 포함하고 있습니다.

"언제, 누가, 어떻게, 어디서, 무엇을, 왜"를 순서대로 작성하였습니다. 즉 음력 10월 3일에, 17대손(병철)이, 제수를 차려서, 제단비 앞에서, 시제를, 이슬과 서리가 묘소를 덮어도 쓸어 내리지 못해서 시제를 올린다는 것을 적었습니다.

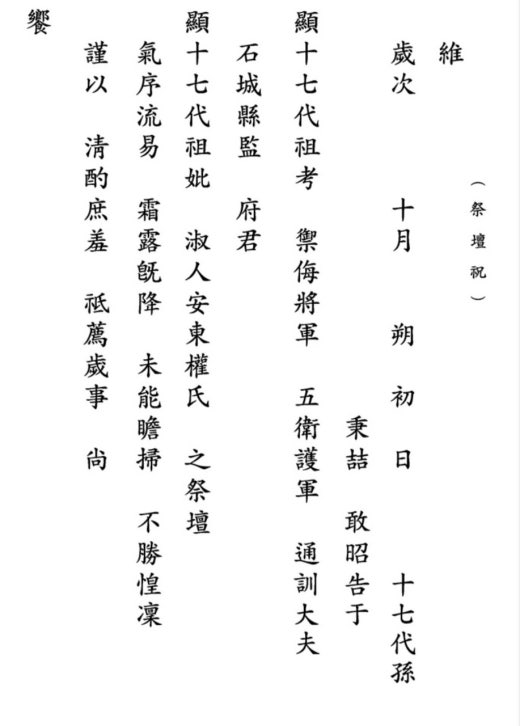

제단축문(금병재지 참고)

![]()

![]()

한자로 작성된 제단축의 의미를 구분하여 살펴보겠습니다.

維(유): 이제

歲次(세차): 한 해가 바뀌어

太歲 十月干支朔 初三日干支(태세 시월간지삭 초사흘간지):

석성공파 파조 추향제는 매년 음력 10월 3일이며, 이 날을 위와 같은 형식으로 서술해야합니다. 서술하는 방법은 아래를 참고하시기 바랍니다.

1. 포털사이트 검색창에 "음력간지달력"을 입력합니다.

삭제

![]()

2. 금병재 추향제 날짜인 음력 10월 3일을 찾습니다.

사례) 2020년 음력 10월 3일 추향제인 경우

① 태세 : 그 해의 간지이므로 경자이고,

② 모월 : 제사의 음력달이므로 시월이며,

③ 간지삭 : 제삿달의 초하루 일진이므로

10월 1일의 일진은 임술삭이고,

④ 모일 : 1~9일 앞에는 "초"를 붙이고,

10일 이후는 "초"를 붙이지 않으므로

10월 3일에서 모일은 초사흘이며

⑤ 간지 : 제사일인 10월 3일의 일진은 갑자입니다.

따라서 2020년 음력 10월 3일은

庚子 十月壬戌朔 初三日甲子 입니다.

삭제

![]()

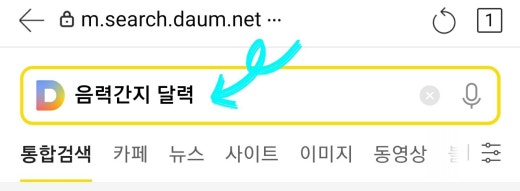

十七代孫 秉喆(17대손 병철):

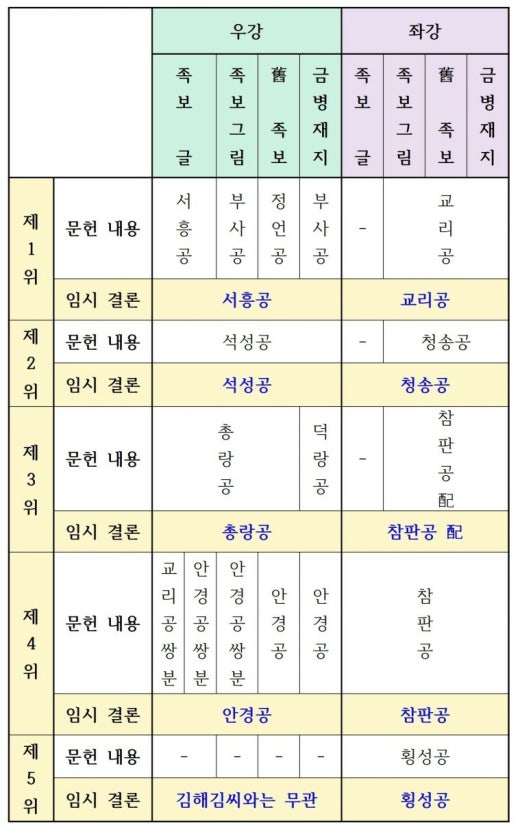

사진1) 제향조와 초헌관의 관계

삭제

![]()

제향조(휘 영순) 초헌관(김병철님)

敢昭告于(감소고우): 삼가 고합니다.

顯十七代祖考 禦侮將軍五衛護軍 通訓大夫 石城縣監 府君

(현 십칠대조고 어모장군 오위호군 통훈대부 석성현감 부군):

높으신 17대조 어모장군 오위호군ㆍ통훈대부 석성현감 벼슬을 지내신 신령이시여

사진1) 제향조와 초헌관의 관계

삭제

![]()

제향조(휘 영순) 초헌관(김병철님)

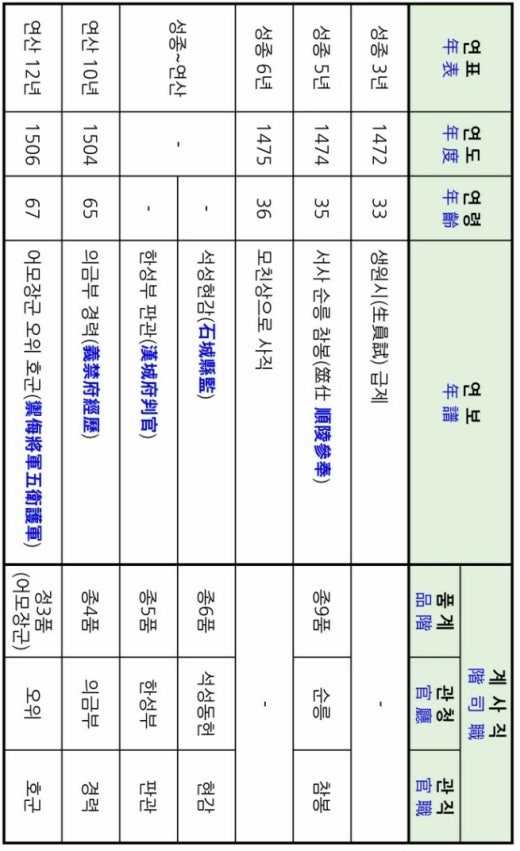

사진2) 석성공(휘 영순) 벼슬 이력 계사직 도표

![]()

1) 첫 관직으로 순릉에서 참봉을 역임하셨습니다. 순릉은 성종의 첫번째 왕비 공혜왕후 한씨의 능입니다.

![]()

![]()

![]()

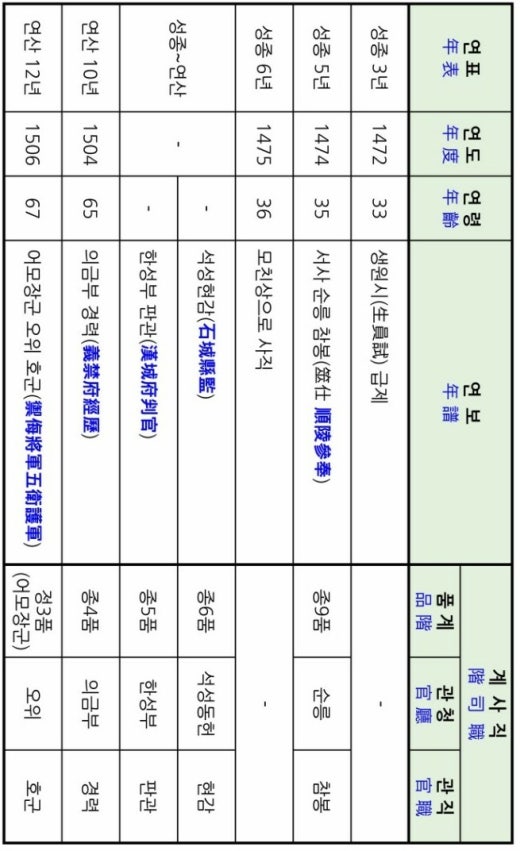

순릉

![]()

순릉 재실

석성공께서 문과 생원시 급제 후 첫 관직으로 파주에 위치한 순릉을 수호하는 참봉이 되셨습니다. 이때 업무를 보시던 재실입니다.

삭제

![]()

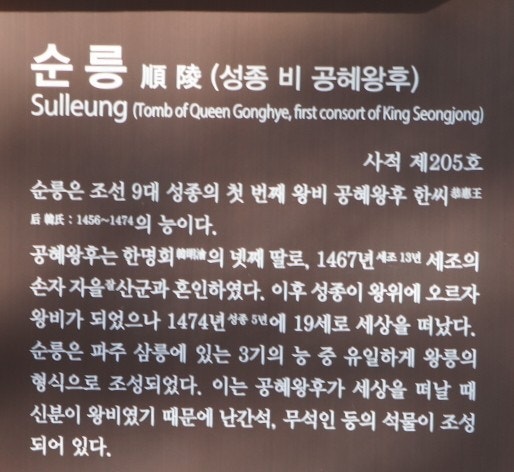

2) 석성현에서 석성현감 역임

가) 석성공파의 유래

파조이신 휘 영순께서 조선시대 때 석성현이란 곳에서 현감 벼슬을 지내셨기에 "석성공"이라고 하며, 그 후손들을 "김해김씨 석성공파"라고 부르게 되었습니다.

참고) 휘자 : 돌아가신 높은 어른의 생전 이름입니다. 예를들어 석성공파 파조의 휘자는 "휘 영순"이십니다.

나) 석성현의 위치

석성현의 현재 지명은 충남 부여군 석성면 입니다

삭제

![]()

석성동헌 삼문

![]()

석성현에서의 관직은 석성현감이며 근무하시던 관청은 석성동헌입니다.

![]()

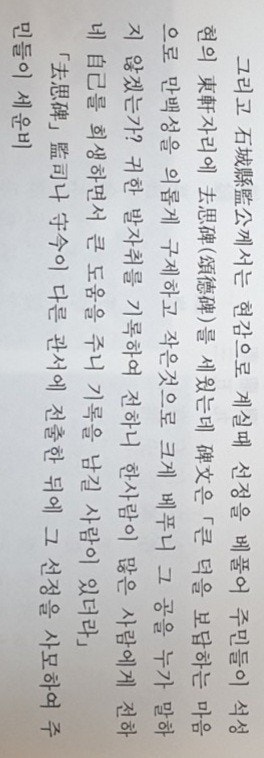

다) 석성현감 재임 시 선정을 베푸셔서 마을 백성들이 거사비를 세웠다고 합니다.

![]()

![]()

![]()

![]()

라) 거사비 복원

김영광님의 부친이신 김정태님께서 석성향교의 도움을 얻어 다시 거사비를 세우셨습니다.

마) 통훈대부행석성현감 한성부판관 김해김공 휘 영순 제단비

行(행)의 의미는 행수법(行守法)에서 관직보다 품계가 높은 경우일때 품계와 관직 사이에 넣는 글자입니다.

![]()

3) 한성부에서 판관 역임

임금께서 김영순은 재주가 높고 덕을 겸비하니 조정에 쓸 재목이다하고 한성부 판관에 발탁하셨습니다.(화산약사 410쪽)

한성부는 지금의 서울시청에 해당합니다.

사진1) 조선시대 한성부

![]()

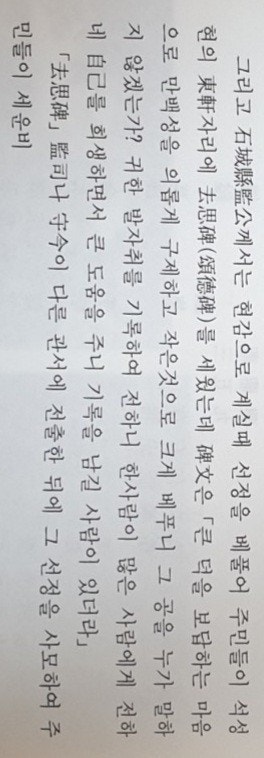

사진2) 한성부 중부 관아터 표석

![]()

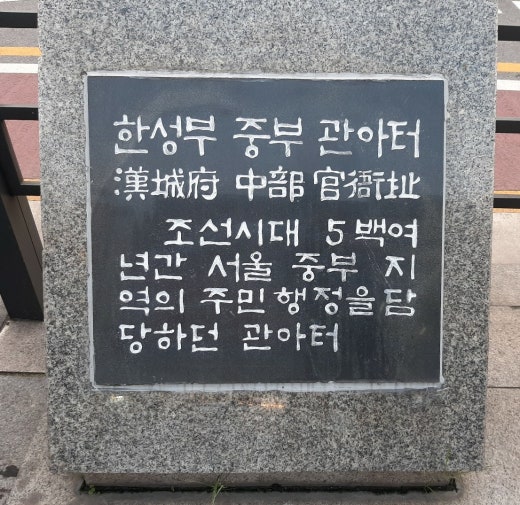

4) 의금부에서 경력 역임

사진1) 의금부 터 표석

![]()

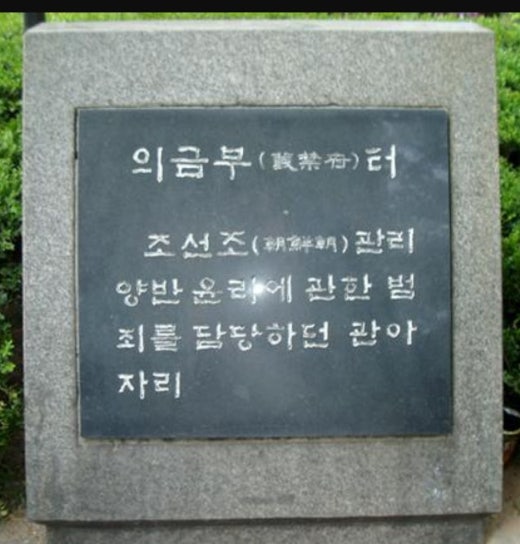

5) 어모장군 오위 호군에 임명되신 근거자료

참판 박열(朴說)은 남해(南海) 진유 근리사로, 목사(牧使) 이운거(李云秬)는 제주 진유 근리사(濟州鎭幽謹理事)로, 전적(典籍) 이충남(李忠男)·정랑(正郞) 김언평(金彦平)·감찰 박창조(朴昌祖)·정랑 임제광(林霽光)은 종사관(從事官) 으로, 판결사(判決事) 유방(柳房)·참의 안요경(安堯卿)·

호군(護軍) 김영순(金永純)과 정자지(鄭子芝)는 죄인 영치사(罪人領置使)로 삼았다.

사진1) 연산군일기 61권 연산 12년 1월 21일 신축 8번째기사

![]()

사진2) 제단비에 어모장군 오위호군이 새겨져 있습니다.

![]()

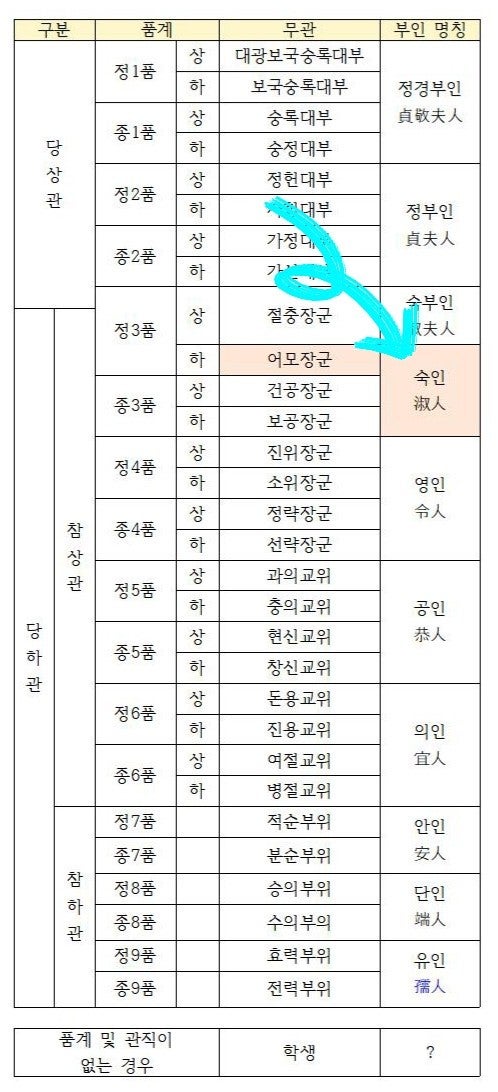

顯十七代祖妣淑人安東權氏(현십칠대조비 숙인 안동권씨):

높으신 17대조비 숙인 안동권씨 신령이시여

아래도표에서와 같이 파조의 벼슬이 "어모장군"이시기 때문에 부인의 호칭은 “숙인”입니다. 안동권씨 휘 원의 따님이십니다.

사진1) 어모장군의 부인을 숙인이라고 합니다.

![]()

之祭壇(지제단): 제단앞에 임하소서

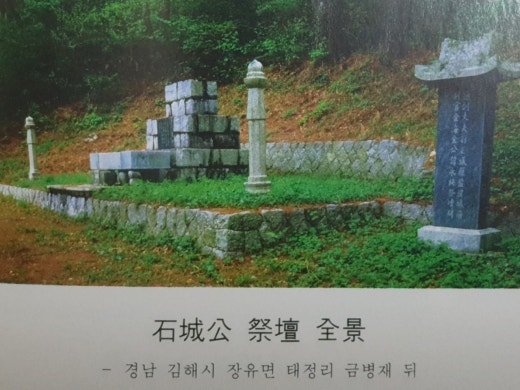

제단 설립 목적은 석성공의 묘소가 휴전선 안에 위치하고 있으므로 묘제를 받들수 없습니다. 이에 제단을 세웠습니다.

사진1) 예전 석성공 제단(1959년 설단)

![]()

사진2) 최근 석성공 제단(2009년 개수)

![]()

![]()

氣序流易 霜露旣降 未能瞻掃 不勝惶凜

(기서유역 상로기강 미능첨소 불승황름):

절기가 바뀌어 이슬과 서리가 묘소를 덮어도 쓸어 내리지 못하므로 두려운 마음 이길수가 없습니다.

석성공의 묘소는 휴전선 안에 위치하고 있습니다. 소재지는 장단군 장도면 매현리 사동 선영하에 모셔져 있다는 것만 알고 정확한 위치는 알수없기에 실전된거나 다를바 없습니다. 위치를 안다하여도 현재 비무장지대라 갈 수 없습니다. 이러다보니 묘소에 이슬과 서리가 내렸어도 쓸어 내릴수가 없는것입니다.

이슬과 서리가 묘소를 덮었을때 화산재, 도유재, 금병재에서 각각 어떻게 하는지 축문에 적힌 차이점을 살펴보았습니다

화산재의 경우:

霜露旣降 瞻望封塋 不勝永慕(상로기강 첨망봉영 불승영모)

이슬과 서리가 내린 묘소를 바라보며 조상님을 추모하는 마음 이길수가 없습니다.

도유재의 경우:

禮有中制 履玆霜露 彌增感慕(예유중제 이자상로 미증감모)

예의를 갖추어 묘소에 덮힌 서리와 이슬을 밟고나니 날이 갈수록 사모하는 마음이 더해집니다.

금병재의 경우:

霜露旣降 未能瞻掃 不勝惶凜(상로기강 미능첨소 불승황름)

이슬과 서리가 묘소를 덮어도 쓸어 내리지 못하므로 두려운 마음 이길수가 없습니다

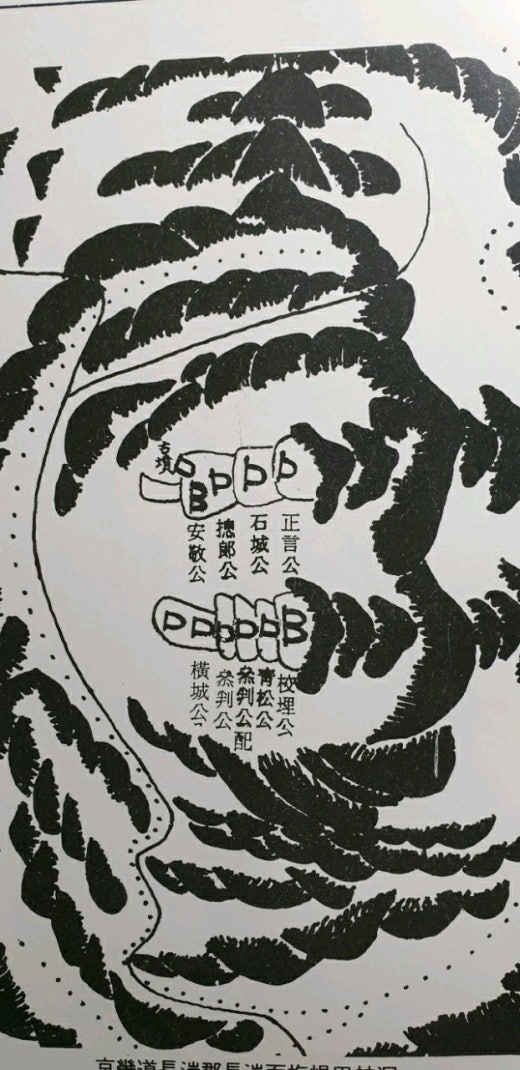

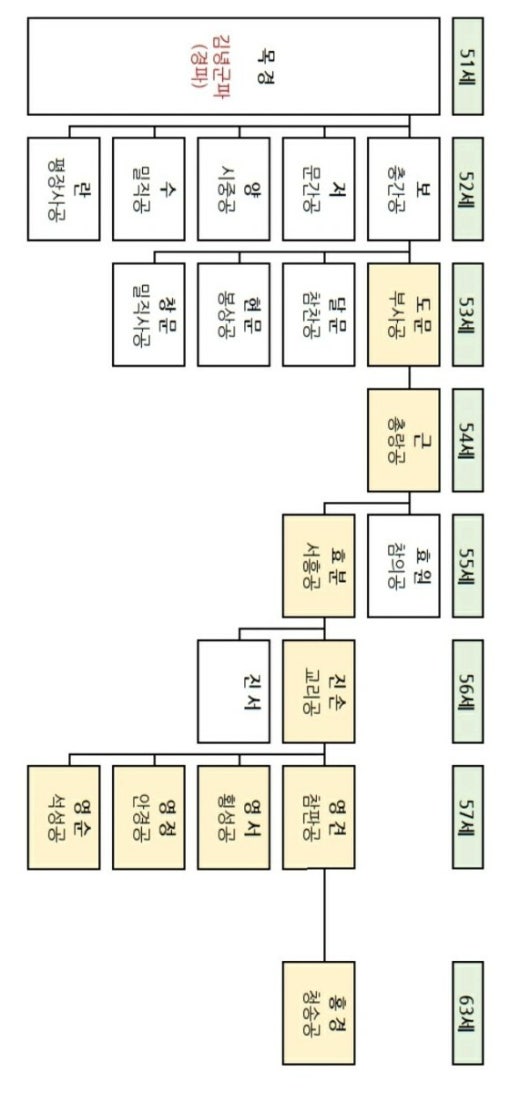

장단 사동 선영

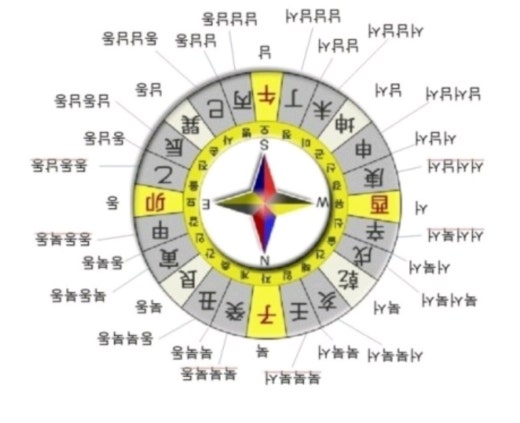

장단 사동 선영의 산비탈은 동쪽이 높고, 서쪽이 낮은 형태인것 같습니다. 이유는 장단 사동 선영의 좌(坐), 즉 돌아가신 분을 묘에 눕혔을때 다리에서 머리쪽을 바라보는 방위가 아래 도표에서 처럼 묘卯-동, 을乙-동동남동, 진辰-남동남동, 손巽-남동. 사巳-동남남동이었기 때문입니다.

사진1) 장단 사동 선영

![]()

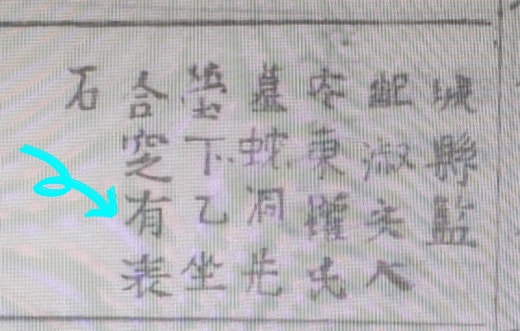

사진2) 석성공 묘에 표석이 있음을 알리는 구족보의 내용

![]()

사진3) 장단 선영 배치도(문헌마다 일치하지 않는 부분이 있어 다시 정리했습니다)

![]()

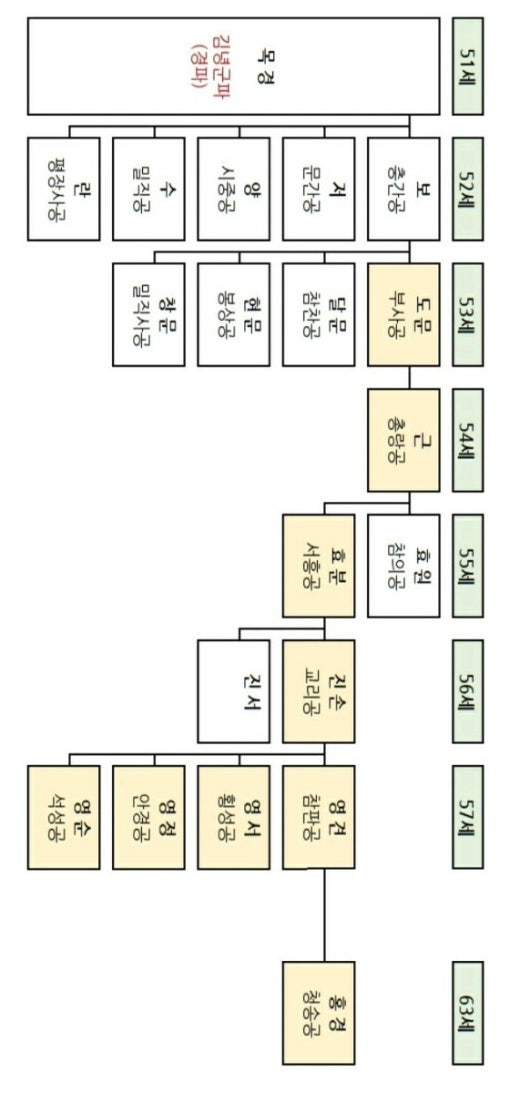

사진4) 김녕군파 세계도

(바탕색이 노란색인 조상님만 장단 선영에 모셔져 계십니다)

![]()

사진5) 방위도

![]()

謹以 淸酌庶羞 祗薦歲事 尙(근이 청작서수 지천세사 상):

공경하는 마음으로 세사를 받들어 올리오니

(세사란 매년 음력 10월에 5대 이상의 조상에게 지내는 제사를 말합니다)

饗(향): 흠향하시옵소서

위에서 살펴보았듯이 제단축문은 92자로 적혀 있습니다. 92자 중에서 핵심이 되는 가장 중요한 문자는 顯자와 饗자입니다

현자는 조상을 표시하는 첫글자이면서 조상을 높이는 문자이고

향자는 높이 받드는 문자이므로 다른 문자보다 한자 높이 써야합니다.

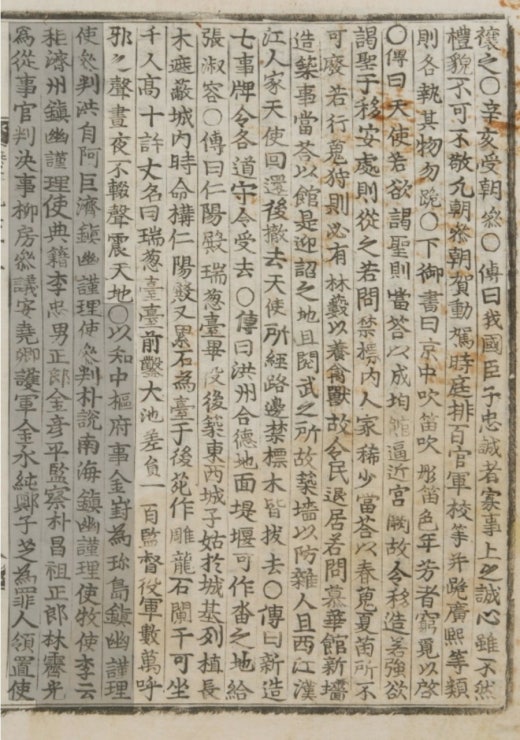

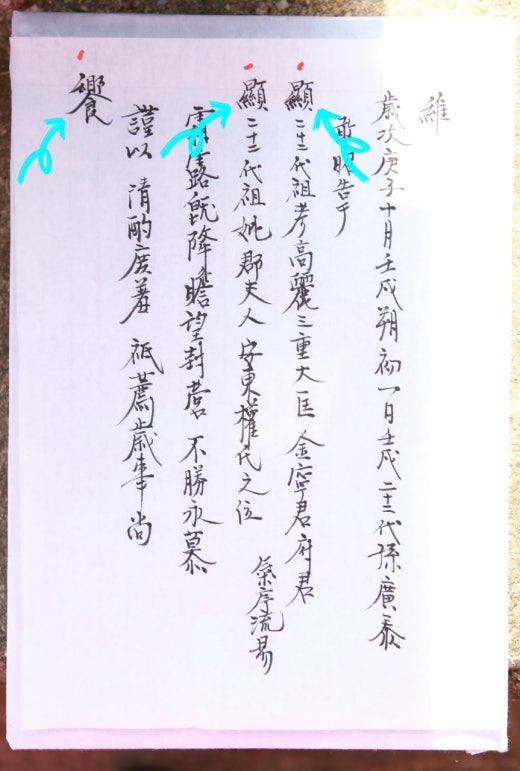

사례1) 화산재 축문에서 顯과 饗자가 한자 높은 자리에 위치하고 있습니다.

삭제

![]()

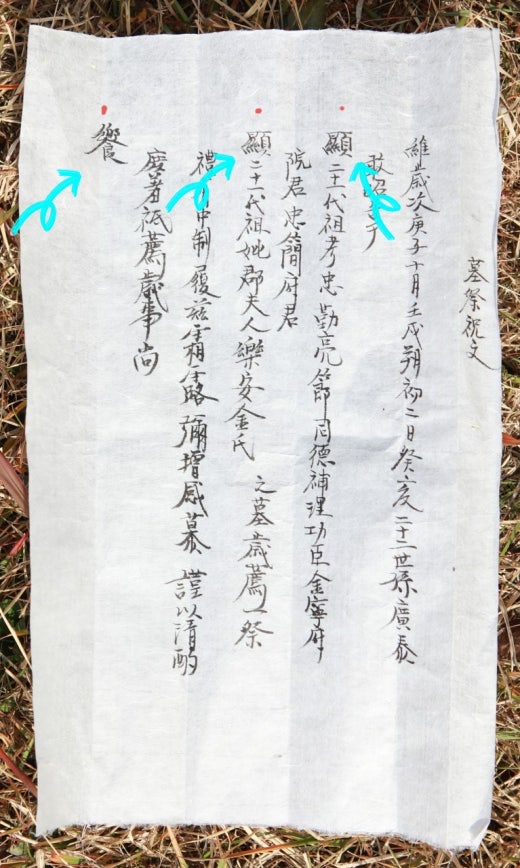

사례2) 도유재 묘제축문에서 顯과 饗자가 한자 높은 자리에 위치하고 있습니다.

![]()

92자의 한자로 작성된 제단축문은 외형상으로는 간단해 보입니다. 하지만 그 내면에 담긴 뜻은 깊고 어려운 내용이라는것을 새삼 알게되었습니다.

2020년 음력 10월 3일 제단 앞에서 고한 제단축문 해석본은 아래와 같습니다.

이제

해가 바뀌어

경자 시월임술삭 초사흘갑자를 맞이하여

17대손 병철은 삼가 고합니다.

높으신 17대조 어모장군 오위호군ㆍ 통훈대부 석성현감 벼슬을

지내셨던 신령이시여 나타나시어 제단앞에 임하소서.

높으신 17대조비 숙인 안동권씨 신령이시어 나타나시어

제단앞에 임하소서.

절기가 바뀌어 이슬과 서리가 묘소를 덮어도 쓸어 내리지

못하므로 두려운 마음 이길수가 없습니다.

삼가 맑은 술과 여러 음식을 차리고 공경하는 마음으로 세사를

받들어 올리오니

흠향 하시옵소서.